“铁笔撼山岳”:李骆公艺术研究展在京展出

- 国际

- 2025-04-09 08:50:04

- 61

李骆公 (1917~~1992)是近现代知名书画篆刻艺术家、艺术教育家,天津美术学院创始人,早年毕业于上海美专,刘海粟曾称:“画弟子李骆公初在上海美专学油画旋赴日本留学,他的油画有一定的水平,遂和我一起搞现代美术运动。对篆籀研究造诣深渊写的雄秀郁勃、浑厚古拙,能融会贯通与篆刻中。”

澎湃新闻获悉,“铁笔撼山岳——李骆公艺术研究展”近日在北京画院美术馆对外展出。此次展览精选了李骆公先生120余件套的艺术作品,以早期油画、交游篆刻、书法创作及晚期油画四大板块,系统呈现李骆公先生贯通中西、融汇古今的艺术探索之路。

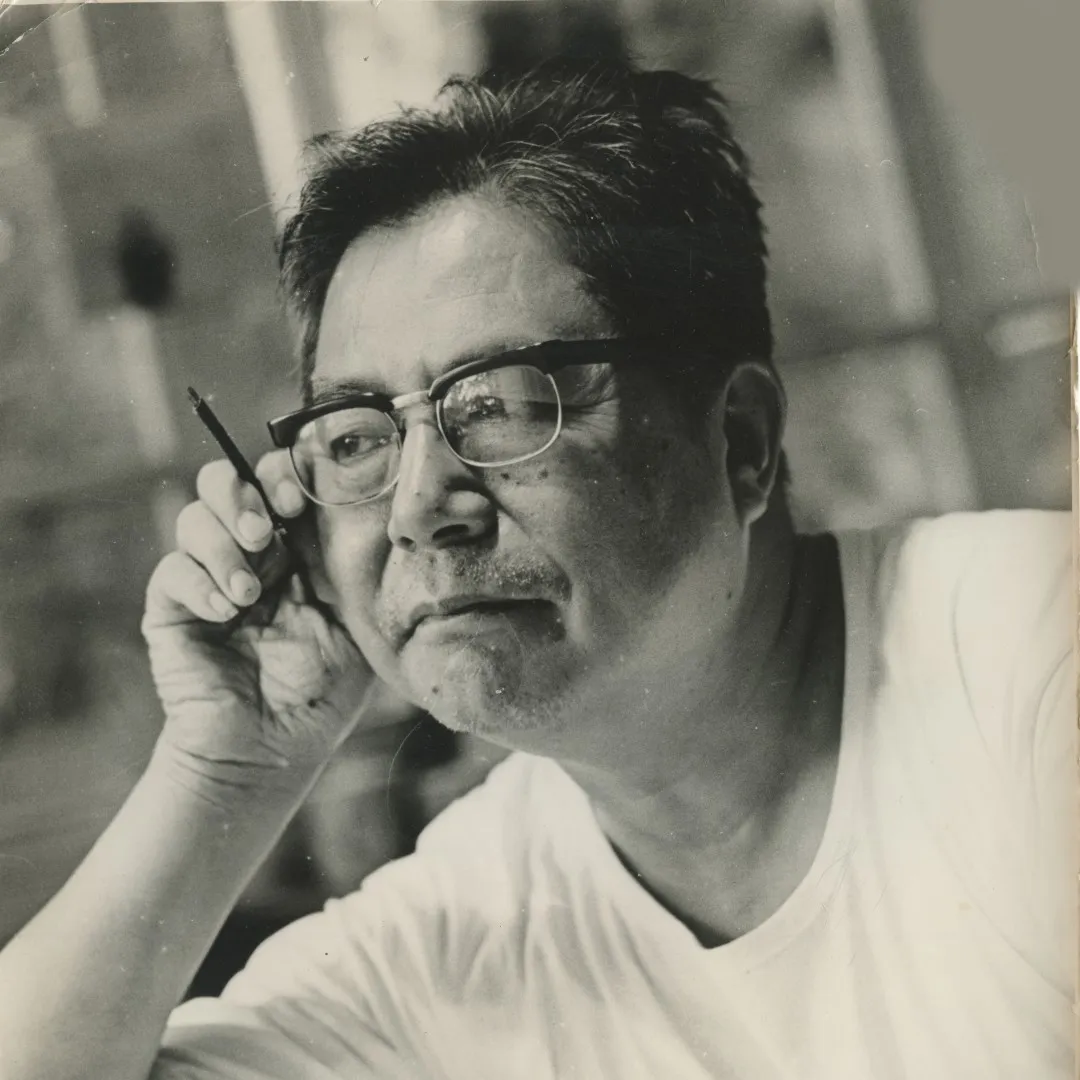

李骆公

展览现场

李骆公早年在上海美专师从刘海粟、关良、倪贻德、丁衍庸、王个簃,专攻现代主义绘画,以“黑沙骆”为笔名与老师们推动现代美术运动,“黑沙骆”的名字一时轰动孤岛。此后改名 “李立民”,东渡日本学习现代洋画,师从留法归来的猪熊弦一郎、里见胜藏及野口弥太郎。归国后又与李可染一同求教齐白石。后来在钱瘦铁、邓散木、宁斧成诸师的支持下,改用了一般人难以理解的古汉字作为其现代艺术载体。打破了东西方文化壁垒,自此探索出了一条既属于中国,更属于世界的全新现代艺术之路。李骆公在教学和艺术上曾进行中国传统文化与中国书法篆刻艺术的艰难探索,把现代绘画有机结合到创作与教学中,在中国近现代美术史和美术教育史上皆具有重要地位。

《自画像》 1942—1944年 40.6×31cm 木板油彩

《读书的少女》 1940年 37.7×46cm 木板油彩

《哈尔滨街景之一》 1944年 35×44.5cm 木板油彩

对于篆刻,据此次展览的主办方北京画院介绍,李骆公的篆刻艺术历经三个重要发展阶段:早年师从陈子奋、王个簃奠定传统根基;1957年后在郭沫若、钱瘦铁等支持下专攻篆刻,初期取法齐白石单刀技法;1961年起深入研究大篆文字,融汇吴昌硕、齐白石、邓散木、宁斧成诸家之长,并吸收东西方艺术精华,构建独特美学体系。他将传统金石雄浑气质与现代构成理念完美结合,开创了篆刻艺术的新境界,形成既具古拙韵味又富现代张力的独特印风。

李骆公曾说:“我刻一方印或者一组印,必须先画许多稿子,把我的感情全放进去,等到我的稿子能够充分表达我的感情了,我才根据画的大小去选石头。这叫做量体裁衣,以脚穿鞋——这就是我的创作方法!”

《我有我法》 1980年 5×5.5×3cm 寿山石

邓散木曾言:“治印贵入而能出,出而能收,拟古不为古役,自成一家,骆公于此大有所会,又虚怀若谷,因草此数言送之,或足它山之助。”

而晚年的刘海粟先生尤爱李骆公之印,多次求其治印,并书信往来。

正在刻印的李骆公 1980年代

李骆公的书法探索始于幼承家学,青年时期在上海美专兼修书法及篆刻,得名家指导研习篆隶,沉迷钻研汉字造型,取法甲骨、金文等精髓,以现代美学思维解构汉字造型规律,将八大山人、石涛、吴昌硕、齐白石等历代大师的笔墨精神熔于一炉,开创出兼具金石韵味与时代精神的“篆草”书体,拓展了传统书法的表现维度。

《蝶恋花·答李淑一》 1983年 81×179cm 纸本水墨

《龟虽寿》 1978年 190×500cm 纸本水墨

《肖形印》 1960年 5.3×5.7×3.7cm 寿山石

《漓江烟雨》 1980年 10.7×10.2×2cm 滑石

1977年,一场洪水冲毁了李骆公先生毕生创作的百余幅布面油画,他将残作付之一炬,在漓江边以五幅风景写生为绘画生涯作结。驼踪意为其坚韧精神的象征,正如他所言“心中时刻在画”,真正的艺术生命不在于物质载体,而在于精神内核的延续。深刻诠释了艺术超越载体的本质追求,为后人留下关于艺术生命力的永恒思考。

张仃先生曾说:“熟悉李骆公的人,都知道他的乐观主义精神。他总是兴高采烈,精力充沛,笑声朗朗。”

“铁笔撼山岳,方寸容天地”——这是李可染先生对李骆公篆刻艺术的赞誉。在二十世纪中国艺术变革的浪潮中,李骆公先生正是以“铁笔撼山岳”的开拓精神,在传统与现代的交汇处开辟出一条独特的艺术之路。这不仅是一位艺术家个人探索的写照,更是那个风云激荡的年代里,中国艺术家们以传统为根基、勇探新境的创作精神的生动体现。

展览现场

此次展览将延续至5月11日

(本文据北京画院美术馆相关资料。)

有话要说...