不是吃货的文人不是好文人

- 娱乐

- 2025-04-07 16:50:04

- 15

“金笺及扇面误字,以酽醋或酱油用新笔蘸洗,或灯心揩之即去。”[1]相传苏轼曾创造性以酱油做清洁剂净墨污,但酱油最主要的功能还是饮食调味。“酱油文化”虽从属于饮食文化,但并不局限于菜谱,以饮食为起点,酱油文化在数百年的发展历程中,渗透到我们生活的各个领域,融入到我们的传统文化与现代文化之中。中国是酱油的起源地,也是酱油最大的生产国和消费国。随着酱油成为国际化的调味品,中国酱油文化对世界也产生了极大的影响,酱油在走向世界的过程中,与各地本土饮食文化相结合,呈现多元化发展趋势。

酱油

我们常以“油盐酱醋”指代生活中鸡毛蒜皮的小事,一些与日常生活相关度太高、太常见的事情往往会被忽视,但小事并非不重要的事。古代书籍中没有关于酱油的专门著作,要想查阅与酱油相关的资料,人们往往去农书中寻找,其记载的多为酱油的制作方法和使用方法。但事实上,除了农书,酱油一词在各类书籍中都可找到。

一、“酱油”,出道即巅峰

“酱油”一词从宋代开始正式出现,且与日常生活的融合度越来越高,关于酱油的各项记载也越来越多。

北宋时,酱油已是与醋并列的两大调味料[2],看起来颇有些出道即巅峰之感。其实酱油的形成经历了“醢→酱→酱清→鼓汁→酱油”这一过程,汉代时酱就已经成为庶民大众经常食用的调味品,南北朝时酱清、鼓汁的使用相当普遍,北魏贾思勰的《齐民要术》中便有多篇“酱清”、“鼓汁”的调味食谱,故而宋代酱油的广泛使用并非什么突然之事,实则是调味品演变中顺其自然之规律。明清时期,酱油在饮食领域的应用进一步拓宽,食物烹饪方式也在这一时期获得巨大的进步。

北宋大文豪苏轼因“爱吃”,在网络上被戏称为“文坛届的吃货”,诸如东坡肉、生蚝、荔枝等“苏轼精选”,在今天的饮食届仍广受欢迎。在酱油的使用方面,苏轼也是走在前列。他曾在《物类相感志》中写道“作羹用酱油煮之妙”[3],汤羹以清淡为主,加入酱油不仅可以调节咸度,也可增加香味。这一调味方法传至今日,我们家中常做的蛋花汤便常以酱油点缀,早餐中的豆腐脑、糁(sǎn)汤等也必定会用到酱油。

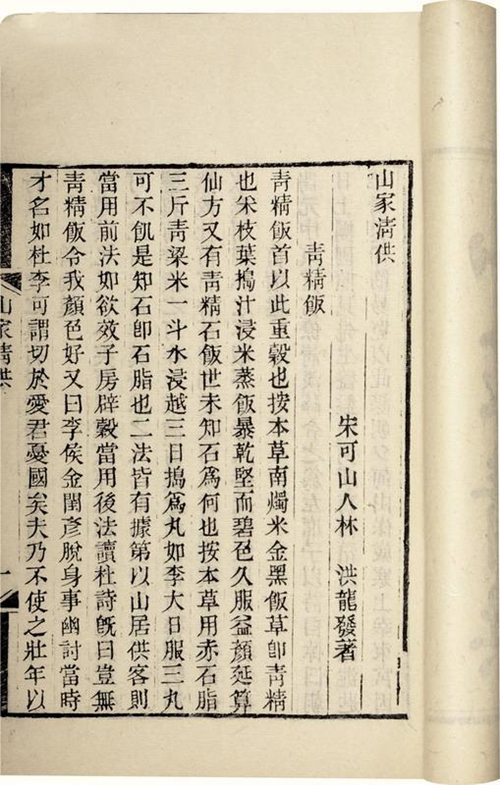

无独有偶,南宋文人林洪也是著名的饮食家,其《山家清供》中有多处使用酱油的记载,学界普遍认为,“酱油”一词正是在此书中首次登场。与苏轼相比,林洪似乎更喜欢以酱油拌菜,菜谱中调味品不仅有酱油,还伴有油、盐、醋、姜等,可见此时酱油已经能与其他调味品搭配使用了。

韭菜嫩者,用姜丝、酱油、滴醋拌食。

嫩笋、小蕈、枸杞头,入盐汤焯熟,同香熟油、胡椒、盐各少许,酱油、滴醋拌食。

春采苗,汤焯过,以酱油、滴醋作为齑,或燥以肉。[4]

南宋林洪所著的《山家清供》

小贴士:《物类相感志》是旧本题东坡先生撰文言文古书。但清代纪晓岚等人编撰的解题书目《四库提要》中注释,“然苏轼不闻有此书,又题僧赞宁编次”,明确提出,此书为后人冒充前人写的,因此目前学界普遍以南宋《山家清供》为“酱油”一词最早的出处。

酱油在宋代已有一定规模,不仅在食谱中有记载,在其他方面的书籍中也可窥知一二。妇科医书《女科百问》在治疗女性呕吐、心痛的药方后叮嘱“忌盐、酱油、面、生冷等物”[5],南宋医学家朱佐的医书中也记载“忌鱼、酒、酢、酱油、海味等”[6]。比起食谱来说,医书所对应的人群范围更广,可见当时酱油在普通百姓的饮食中也已是常见事物。

二、食谱的“古方今用”

与宋代相比,明清酱油在烹饪使用方法上有明显的进步。宋诩《竹屿山房杂部》中关于酱油使用方法的记载便有三十余处,食谱中对酱油的使用比宋代更为多元化,酱油与食材,以及其它调味料的配合方式也更多样。所涉及的食材众多,包括牛、羊、猪、飞禽、动物内脏、河鲜、海鲜、青菜等,一些食物的做法与今日吃法已相当接近。烹羊以酱油拌熟肉,熟牛肉将酱油加入汤中炖入味,猪肉饼中的酱油是与香油一起承担煎的功能,猪肾则是加入酱油后爆炒,与今日酱油煮炖、凉拌、烹炒、蘸食等主流用法已十分接近。工序上多种调料互相配合及对先后顺序的讲究,也说明当时对酱油烹调功能的认知已经有了相当高的水准。

烹羊 取肉烹糜烂,去骨,乘熟以布苴压实,冷而切之为餻,惟头最宜熟,肉宜烧葱白酱,或花椒油,或汁中惟加酱油瀹之。

熟牛肉 一用精者,视理薄切为䐑,和以盐、酒、花椒、布苴,压干,作沸汤微燖,日暴之。一用精者,切为轩,以花椒、酱沃。顷之,加酒、水、酱油、醋,寛烹至汁竭为度。俟冷,或析为细缕。

猪肉饼 以酱油同香油煎熟。

猪肾 合酱辣汁浇,芥辣浇。擣蒜和肾脱之块,切花椒、葱、盐浥,入熟油中,速炒酱油、酒浇,即起。

烹鹅 水烹作沸汤时,宜提动灌汤于腹,易熟。烂宜葱油,齑宜花椒油,宜用其汁同胡椒、花椒、葱白、酱油调和瀹之。

竹鸡等鸟类 《本草》云:食槐子者,治风疾。䳺鹑、铁脚之属。挦洁,用熟香油、花椒、葱、酱油。烦揉架锅中烧熟,滴醋熟锅中发烟。熏黄香宜蒜、醋。[7]

黄鲫 宜酢,俱宜油煎,宜日暴之属,㣲腌酒水作沸,以小筥布鱼烹熟。特起,以盐、醋、花椒、葱和汁浇瀹之。有以胡椒、酱油和汁浇瀹之。鱼小者,为䐑者,为脔者,宜入筥烹,多倣此。

鳜鱼、乌鱼 汤燖。治去鳞腮,涤洁,薄䐑,盐酒㣲浥,布小筥中,甘艸水作沸汤燖熟。预以肚骨投烹,加胡椒、酱油、醋调和为汁瀹之。和物宜山药、鲜竹笋、芼白菜、芦笋。暑月似冻,去骨,熬璚枝调入,冷切糟用。后倣此。

生酱虾 用鲜大虾同末,花椒、酱油中渍熟,宜醋。

油炒虾 先入熬油中炒熟,酱、醋、葱调和,一惟以盐。

酱蟹 熟蟹去脐,以原汁俟冷,调酱渍之。一生蟹团脐者,惟以酱油渍之,可留经年。宜醋。

烹蚶 先作沸汤,入酱油、胡椒调和,涤蚶投下,不停手调旋之可拆遂起,则肉鲜满和。

咸蛏 作沸汤投之,滴香油数㸃,肉自脱下。宜和猪肉醢料为汤饼馅,宜入羮,宜酒渍,同蚶。宜酱油渍。宜为鲊,同蛤蜊。

白菜菔(白萝卜) 同胡菜菔、胡荽炒芝麻宜熟油、盐、醋,或击碎以酱油。[8]

清代书籍中关于使用酱油的记载更多,在各类文本中均可见到关于酱油应用的记录。顾仲《养小录》是研究清代浙江地区饮食的一部颇具影响的著作,其中使用酱油的食谱便有二十余处,书中还介绍了多种酱及酱油的制法,有甜酱、仙酱方、一料酱方、豆酱油、秘传造酱油方、急就酱、芝麻酱等十余种。下面便列举一则酱油拌菜之法,以感受清代浙江风味:

麻油加花椒,熬一二滚收贮。用时取一盌,入酱油、醋、白糖,调和得宜,拌食绝妙。凡白菜、豆芽、甛菜、水芹,俱须滚汤焯过,冷水漂过,搏干入拌,脃而可口,配以腐衣、木耳、笋丝更妙。[9]

不难想象,如此做法下,菜肴必然口感清爽。这一调味方式传承了下来,时至今日,浙江菜仍注重调味料的使用和搭配,运用酱油、糖、醋等调味品,使得菜品口感丰富而平衡。

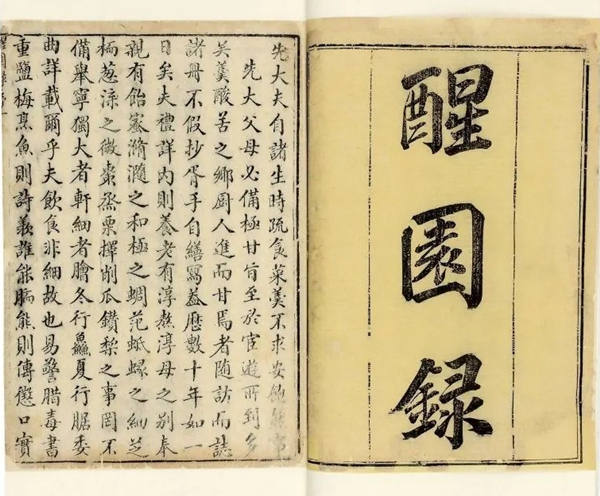

香港导演午马曾以《醒园录》为基础,在撰著者的家乡罗江县拍摄了电影《天下第一宴》。书中所载菜式以江浙菜为主,对各种调味料的应用恰到好处。关于酱油使用的记载也有多处,在此书的下卷中还有多则酱菜制法。李化楠根据自身实践完成此书,且本人厨艺较高,故而依据此书所载之法,直至今日仍能烹饪出相当美味的饭菜,可操作性强。如酒炖肉法,在食材的处理方法、烹饪熟度、火候、操作细节等方面的记载十分详细,调料的先后顺序也相当讲究。

《醒园录》由清乾隆壬戌进士李化楠所著

下附菜单与读者可亲自体验:酒炖肉法

新鲜肉一斤,刮洗净,入水煮滚一二次,即出刀改成大方块。先以酒同水炖有七八分熟,加酱油一杯,花椒料、葱、姜、桂皮一小片,不可盖锅,俟其将熟,盖锅以闷之,总以煨火为主。或先用油、姜煮滚,下肉煮之,令皮略赤,然后用酒炖之,加酱油、椒、葱、香蕈之类。又或将肉切成块,先用甜酱擦过,才下油烹之。[10]

红烧肉是中国传统菜肴的代表作之一,也是袁枚《随园食单》常做的家常菜,有“红煨肉三法”之说。所谓三法,是以所使用的酱类作为区分:有用甜酱的,也有用酱油的,有的干脆酱油、甜酱都不用。

一般给红烧肉上色有两种方法,即炒糖色和酱油上色。炒糖色会产生美拉德反应,对红烧肉的色与香有极大帮助,如果对糖的量、火候处理得当,则肉的色泽红润,看起来晶莹剔透,且带有一种特殊的香味,吃起来更香,所以今天家常红烧肉应用炒糖色的比较多。

与炒糖色相比,酱油上色出锅的红烧肉无论是色泽还是味道上都差一些,但袁枚强调不可炒糖色,而以酱油调味,看来其家中厨师水平还差些火候。不过酱油上色也有酱油上色的好处,炒糖色极其考验烹饪技术,如果炒的时间不够,往往上色效果不够理想且缺乏香味,但如果炒得太老肉会发苦。以酱油上色与炒糖色相比,对烹饪技术要求较低,只要控制好量即可,操作起来也相当简单,因此做出来红烧肉的味道比较稳定。

下附菜单,读者可亲自体验:红煨肉三法

或用甜酱,或用秋油,或竟不用秋油、甜酱。每肉一斤,用盐三钱,纯酒煨之;亦有用水者,但须熬干水气。三种治法皆红如琥珀,不可加糖炒色。早起锅则黄,当可则红,过迟则红色变紫,而精肉转硬。常起锅盖,则油走而味都在油中矣。大抵割肉虽方,以烂到不见锋棱,上口而精肉俱化为妙。全以火候为主。谚云:“紧火粥,慢火肉。”至哉言乎![11]

从应用酱油上色这一点来看,袁枚在饮食上并不追求极致的口感,而是取中庸之道,以求饭菜口味稳定,此外还可以避免烹饪失误所造成的浪费,以此来看,至少对生活并不富裕的普通百姓来说,酱油在烹饪上是有极大帮助的。

绍兴安昌古镇的古代酱油作坊

三、我国各菜系对酱油的“依赖”

随着历史的发展,酱油的使用范围扩大,使用方法越来越丰富,使用频率增加。人们对食物和调料的认识是在不断发展的,现如今,酱油的使用已覆盖了每一个菜系,川鲁淮粤四大菜系对酱油的使用更是相当普遍。

(一)复制酱油

近些年,川菜因其独特的麻辣味道和丰富的调味在全国范围内大受欢迎,在这之中,酱油的作用不容忽视。麻辣虾、香辣蟹、回锅肉、麻婆豆腐、鱼香肉丝等川菜菜式都少不了酱油的参与。此外,川菜中的酱油还有秘制配方,名曰“复制酱油”,这种酱油是在酱油的基础上,加入糖和增香物质,经加工制作而成的一种复合调味品,是很多川菜店里不可缺少的调味原料。蒜泥白肉、钟水饺、甜水面、鸡丝凉面等都少不了复制酱油的调味。[12]

用复制酱油做的蒜泥白肉

(二)白汤酱油

无独有偶,调味清淡的淮扬菜也有其独家秘方,名曰“白汤酱油”。这种酱油是苏北淮安地区的特产,因当地人称老抽为“红汤酱油”,相对地,就称这种色淡的酱油为“白汤酱油”。其颜色比生抽还淡,故而在凉拌菜中比较常用;其味道比老抽要甜,在烧菜时被广泛使用,软兜长鱼、开阳蒲菜等国宴名菜便是以白汤酱油调味。

(三)“抽”酱油

粤菜与酱油之间更是有着不解之缘,与酱油的亲合度也是相当之高。广府人把酱油分类为生抽酱油、老抽酱油两个种类,并细化为“生抽王”、“特生”、“一生”、“二生”等,比国家的酱油分级标准制早了数十年之多。[13]广东地区的家庭烹饪中必备三瓶酱油:老抽上色、生抽调味、头抽腌肉,广东的酱油更是随着豉油鸡、煲仔饭、肠粉等经典粤菜火遍大江南北。

(四)鲜咸酱油

鲁菜也与酱油有着密切联系。鲁菜是历史最悠久、技法最丰富、最见功力的菜系,早在南北朝贾思勰的《齐民要术》中便有相关记载,因此鲁菜对酱油的使用相当成熟,酱油的鲜咸恰好迎合山东人的重口味需求,鲁菜注重烹饪技巧的特点也使酱油在鲁菜中被广泛运用,酱油的比例、挂汁、酱爆等等都是鲁菜的精髓。千年的饮食发展过程中,因文化差异与物产分布,鲁菜形成了济南、胶东、孔府三大风味流派,但如果要找出不同流派之间的共性,那必然是酱油。爆炒腰花、德州扒鸡、糖醋鲤鱼、黄焖鸡、四喜丸子等经典鲁菜都少不了酱油的参与,胶东地区的海鲜蘸料多以酱油为主,济南把子肉、胶东四大拌、油焖大虾等菜肴中甚至只放酱油不放盐。过年包饺子时使用的萝卜猪肉馅,炒制时也以酱油调味。

今天流行的各类食谱中关于酱油的使用方法更多,不止传统菜肴,各种新创菜品也与酱油关系密切。尤其是在生活节奏快速的今天,市场上还出现了以酱油为基础,且按照配方比例调配好了的复合调味料,如白灼汁、凉拌汁、捞汁、卤水汁等,消费者只需要加入菜肴之中,轻轻松松变大厨。对比古今食谱,不由感叹饮食文化的发展规律就是如此——后人在前人研究的基础上继承、创新,循环往复,不断向前推进。

注释

1.[宋]苏轼著. 格物粗谈 物类相感志[M]. 商务印书馆, 1937.06.

2.赵荣光著. 中国饮食文化史[M]. 上海:上海人民出版社, 2006.10,第322页

3.[宋]苏轼著. 格物粗谈 物类相感志[M]. 商务印书馆, 1937.06.

4.[宋]林洪撰,章原编著:山家清供[M]. 北京:中华书局, 2013.6,第105,188,275页

5.[宋]齐仲甫:《女科百问》明崇祯刻本,卷上,第37页

6.[宋]朱佐:《类编朱氏集验医方》清嘉庆宛委别藏本,卷之十二,第221页

7.[明]宋诩:《竹屿山房杂部》四库全书本卷三,第72,73,78,91,92,101页

8.[明]宋诩:《竹屿山房杂部》四库全书本卷四,第107,109,121,124,125,127页

9.[清]顾仲:《养小录》清道光学海类编本,卷之中,第43页

10.[清]顾仲:《养小录》清道光学海类编本,卷之中,第43页

11.[清]袁枚原典. 随园食单[M]. 北京:中国纺织出版社, 2006.10.第46页

12.罗文.复制酱油制作的工艺研究[J].四川烹饪高等专科学校学报,2011(03):15-17.

13.梁瑞池.广东生抽、老抽酱油的传统由来、演变用法和市场生命力[J].中国调味品,2010,35(02):27-30.

本文摘自东南大学人文学院历史学系副教授李昕升所著《酱油:独有的中国味道》一书,澎湃新闻经作者授权刊载。

《酱油:独有的中国味道》,李昕升/著,江西科学技术出版社,2024年11月版

有话要说...