寻找梅花糕:一周城市生活

- 经济

- 2025-04-04 10:07:03

- 16

今年3月,译林出版社推出新版《南京味道》。这部由南京60后作家余斌撰写的饮食札记,曾于十多年前首次推出,其英文版曾斩获美食界的奥斯卡奖——世界美食家大奖图书奖。

新版内容在原先基础上作了大幅调整,紧扣“南京”“味道”两个关键词,收录了有关南京美食小吃、餐厅铺子等四十多篇随笔作品,其中既有南京人爱吃的各类鸭货、春菜、美龄粥,也有自外地传入,越来越受南京食客欢迎的胡辣汤、酸菜鱼和小龙虾等外来饮食。作为中国南北文化碰撞与融合之地,南京热情地接纳并吸收了来自四方的饮食风味,被《南京味道》记录下来的每种饮食,都有它和南京这座城市之间发生的故事。

如今已成为南京品牌小吃的“梅花糕”就是一例。从苏州船帮应急点心到南京“老字号”美食,梅花糕这种小吃是如何在南京落地、生根,又是如何渗入城市文化乃至居民生活的记忆,甚至成为地方旅游业的一块“招牌”?本期回顾,我们试着去寻找答案。

(本期主持:陈虹静雯)

近期回顾

去年3月,我忽然想吃梅花糕,一位生活在上海的网友告诉我,上海知名露天夜市——泗泾夜市有家卖糕的小摊子,口味多,可以尽情挑选。等到周末,我立刻坐上地铁9号线飞奔而去,到了现场,才发现各地小吃琳琅满目,寻找一家摊子无异于大海捞针。我绕了两圈,一无所获,一家卖阜阳卷馍的摊主告诉我:过年前还在,现在没有了。

这加剧了我对梅花糕的渴望。

如今美食博主推荐梅花糕,取景的摊位基本上分布在江苏南京、无锡或是浙江台州等江浙地区,可奇怪的是,它的确是我在安徽滁州长大时常能买到的一种食物。梅花糕缘起何时何地?民间流行一种说法:乾隆皇帝南巡时期尝过这种糕点,并用外形较为接近的梅花为其命名。我对这一说法表示怀疑,如果梅花糕之名来自君王“钦定”,那为何有关饮食的传世文献,著述南巡的碑刻题字中几乎都没有关于梅花糕的信息呢?

位于南京丰富路的一家梅花糕小店,店老板从刚刚出炉的一锅梅花糕中挑出一个

中国财政经济出版社曾在1985年推出过一套“中国小吃”书系,按地域分卷。江苏、上海两卷均有收录“梅花糕”的条目,前者进一步将梅花糕归为苏州传统小吃:“原为苏城四邻八乡船帮赶庙会时,或逢年过节时,一人一担、走街串巷的流动食摊供应的大众小吃”“早在(20世纪)30年代即在苏州城乡盛行”,而只字未提南京、无锡或是台州等如今都将梅花糕视作本地小吃的城市。

梅花糕源自江南,但是制作糕体的材料是糯米与面浆的混合之物,而江南百姓并非从一开始就有吃面的习惯,这是一个漫长的作物种植与饮食同化过程:先有魏晋时期大量北方人口南迁,为南方带来了北方的小麦种植技术和饮食习惯;唐宋南北饮食风格进一步交流融合,手工业的繁荣,又为庖厨提供了精细的烹饪工具和技术,力求形态精巧、刀功精细、分量小少,而不使食者生厌。人们不满足于“食面”而已,还想将面食做得好吃,尤其是夜市的出现,让越来越多百姓有机会体验到“饱腹”之外的饮食乐趣。明清之际,在频繁商业活动的助力下,不同地区饮食风味相互切磋,逐渐有了地区菜系的分野,苏州作为江南文化的中心,其饮食风尚也曾一度引领全国潮流,诞生于江南之地的梅花糕,或许就是借着这股风尚向周边“流动”开来。

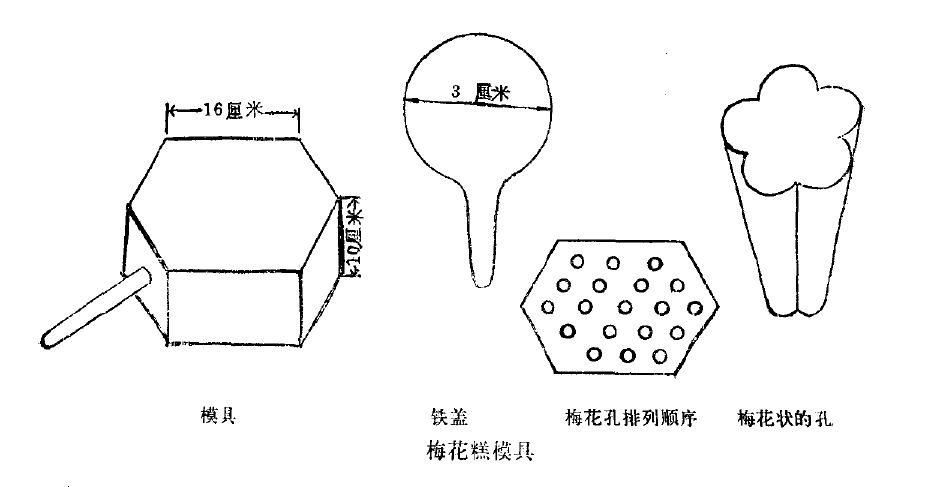

制作梅花糕的工具恰能体现中国人在烹饪工具上的讲究,这是一个重达二十多斤的六边形紫铜模具,内设的十九个孔洞,就是梅花最常见的五瓣造型。做糕师傅向里注入面浆后,举起模具转动,使得面浆均匀地粘贴在孔壁上。接着将模具置于炉火之上,依次向内添加豆沙、糖猪油丁、白砂糖等原料,再灌满面浆,撒上用以装饰的红绿丝等配料,加盖闷烧而成。最后用一根细细的铁扦将单个糕点剥离,再挑出,用纸杯装好,递给食客。

梅花糕制作工具。图片来自《中国小吃·江苏风味》,中国财政经济出版社1985年版

梅花糕是分食,一人一吃,这与中国人进食三餐的群体进食活动不同。早期记载有小吃、点心一类食物的作品,如南宋吴曾的《能改斋漫录》就有提及,唐朝郑傪家里进食早餐之前,有吃“点心”的行为。似乎自古以来,进食小吃在国人眼里就不该是集体行为,它们不属于具有仪式感的正餐。但从另一方面看,这些特点恰好让小吃更加容易被复制,甚至在传播至各个地区之后,还能产生配料差异、咸甜之分,例如南京的梅花糕上会撒上青团或小元宵点缀,苏州和无锡地区甚至有肉馅梅花糕。梅花糕自诞生之日就徘徊于人头攒动、贸易繁盛的市集和庙会之间,这似乎注定了它的归属之地并非一成不变。

那些近代在苏州庙会上买了梅花糕的食客如果穿越到了今天,或许会惊异于梅花糕如今正越来越被视作南京而非苏州的特色饮食。尽管苏州也有张家港市后塍“王记梅花糕”这样的品牌被列入当地非遗文化名录,但是现今南京梅花糕的声量来自上下齐鸣所构成的“排山倒海”之势:不仅南京地方媒体给予关注,率先强化了梅花糕与南京城市文化之间的关联,以至于南京街头的梅花糕铺子,几乎都会在灯箱上和乘装糕点的纸杯上印有“某某电视台”或“《某某报》”特别推荐的字样。甚至央视新闻也在推动“南京梅花糕”成为一种品牌,去年有则名为《南京梅花糕风靡台湾》的报道,一位经营台湾梅花糕铺子的老板接受记者采访,直言自己是从妻子的南京亲戚那里学来的技术。报道一出,等于“坐实”南京在梅花糕制作技艺、口味方面拥有的“正统”地位。大小文旅、美食博主的探店活动,甚至把梅花糕摊子都变成了南京旅行目的地。

一部饮食文化史专著如此总结:“在以天然地理条件为饮食基础的前提下,饮食风味体系首先基于厨师的创造劳动,再就是得益于文人食客的渲染提炼”,古代文人的角色类似于现代媒介,梅花糕从苏州小吃变为南京小吃,媒介功不可没。甚至梅花糕自身也正在走向一种媒介化。如马台街梅花糕这样名气响亮的“老字号”早已被余斌、华明玥等南京地方作家记录下来。言语之间,无不提及这家铺子经营时间之久,令这座铺子在南京城市改头换面的幕布映衬之下,获得一种“轻舟已过万重山”的淡然姿态。

无疑,这种自发但趋同的写作倾向揭示了梅花糕早已具备超越食物实体的文化价值:虽然城市的大举改造带来了陌生的景观,但那些留存下来的小店小摊和经典永恒的食物香气,成为了让居民记忆有所栖息的“地方”。现如今,年年都有人总结南京小吃榜单,梅花糕几乎次次在列,可见它作为“乡愁”美食的地位。我读高中之后,家乡快速发展,城市对流动摊贩的管理愈加严格,梅花糕一夜消失,直到去了南京才得以吃上。咬破梅花糕的表皮,熟悉的豆沙味来袭,那一瞬间我无法不对南京产生好感。

位于南京先锋书店·五台山店入口附近的一家梅花糕摊子。巧合的是,距离书店约200米的地点“随家仓”,得名于“随园”和“小仓山”,而随园是清代诗人、古代美食名作《随园食单》的作者袁枚的私家园林,依山而建,因此袁枚的书房也叫做“小仓山房”

从历史上看,记录饮食其实是人类社会走向世俗和繁荣之际普遍起来的一项书写传统。明清两代,如李渔《闲情偶寄·饮馔》、顾禄《清嘉录》、袁枚《随园食单》这样的饮食著述可谓层见迭出,意在表达人对生活的热爱。但这些作者多是有闲有钱人士,否则哪里能够搜罗、品鉴到如此繁多的美食品种,余斌的《南京味道》中却常常出现一些“于今看来绝对当不得‘美食’二字的吃食”,这与他经历过食物匮乏单一的时光,固然是分不开联系的,与其说余斌在写食物,不如说他在写与食物有关的生活方式和集体记忆,“吃”这件小事其实并不简单。

(文/图 陈虹静雯,文学硕士,上海近代史爱好者;图书资料由译林出版社提供)

本周主题推荐

书|《中国饮食文化史》(长江下游地区卷)

季鸿崑、李维冰、马健鹰编著的《中国饮食文化史(长江下游地区卷)(精)》以长江下游地区历史发展为线索,较为全面地叙述了该地区从远古时代到现当代的饮食文化发展历程;提炼和总结了长江下游地区各个时代的饮食文化发展特点,介绍了该地区最有名的地方菜淮扬菜的发展过程,揭露了该地区的饮食文化内涵。

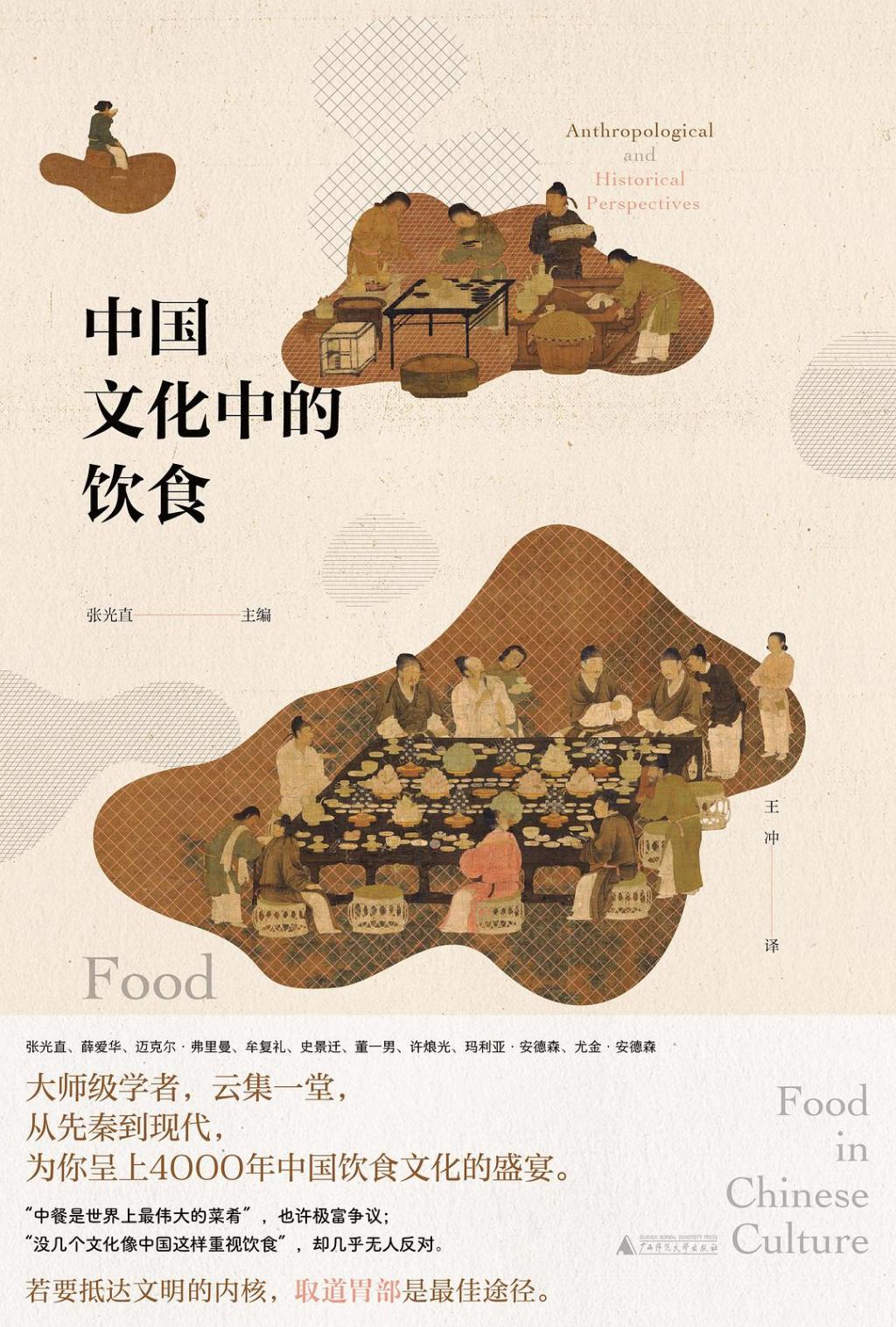

书丨《中国文化中的饮食》

本书是一部研究中国饮食文化的历史人类学著作,书中考察了古代中国和近现代中国各个时期的饮食文化,通过文献资料的汇总与整理,还原了中国各历史时期的饮食习惯与风格;总结并分析了中国饮食的食材、烹饪方法、烹饪工具、饮食结构、进餐礼仪与观念习俗,此外,还涉及饮食在中国文化中所具有的重要象征作用。

书丨《幸而还有梅花糕》

这是一本主要描绘江南风物,江南地方吃食及文化传承的书。文字清雅隽永,字句间娓娓道来,阿婆茶,家乡米酒,梅花糕,腌笃鲜,垛田芋头,遍地的油菜花,诸多江南风物人情及文化传承,让人如置身江南水乡中,温婉静谧。让漂泊在外的游子顿生思乡之情。

活动推荐

上海·工作坊丨上海都市传说探秘日

详情请关注 玫瑰与黄金微信公众号

上海·展览丨图形的房间

详情请关注 大鱼营造微信公众号

上海·展览丨虚构集文学展2.0:春天,赴一场以文学之名的约会

详情请关注 上海译文微信公众号

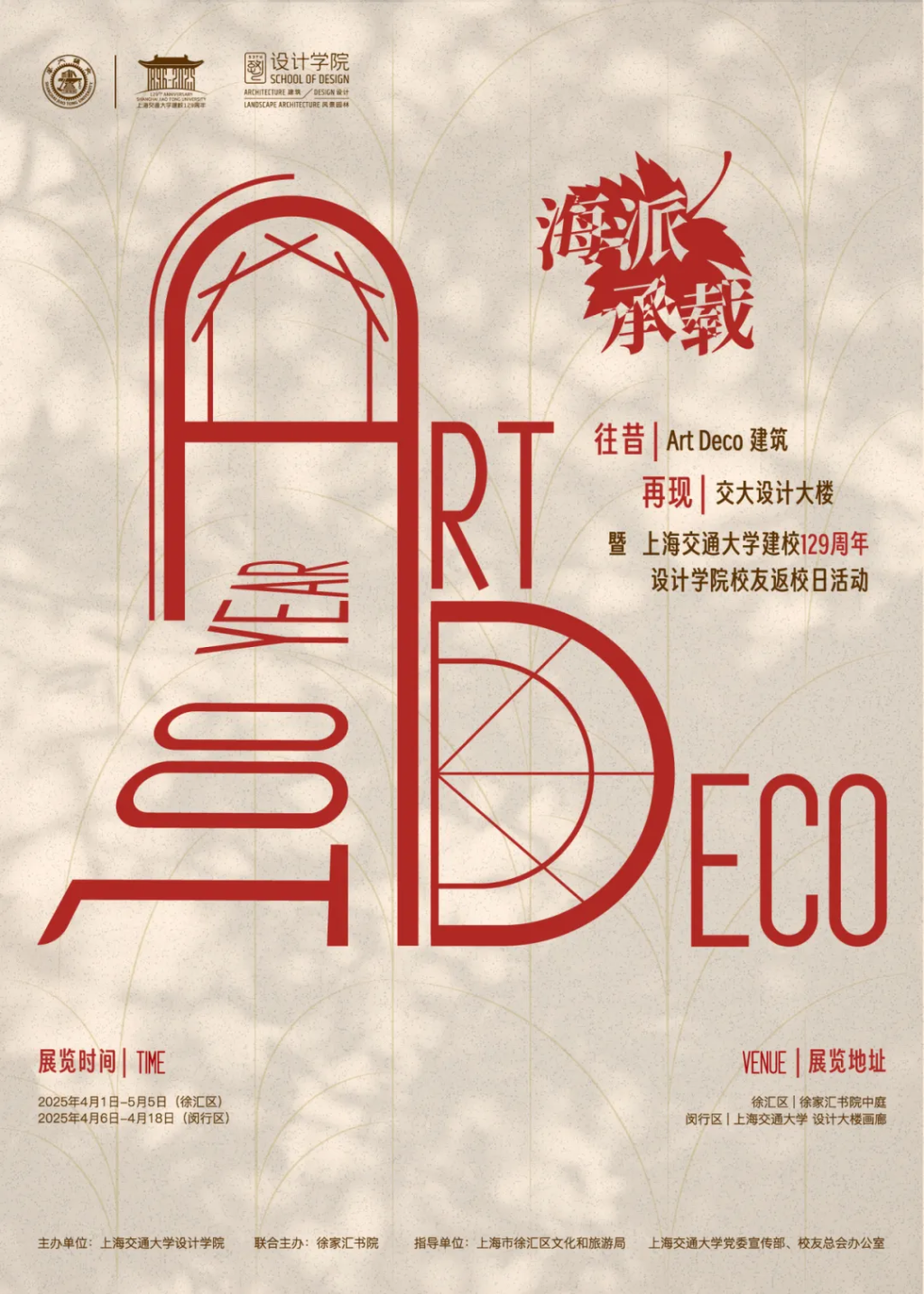

上海·展览丨“海派·承载”主题联展

详情请关注 交大设计微信公众号

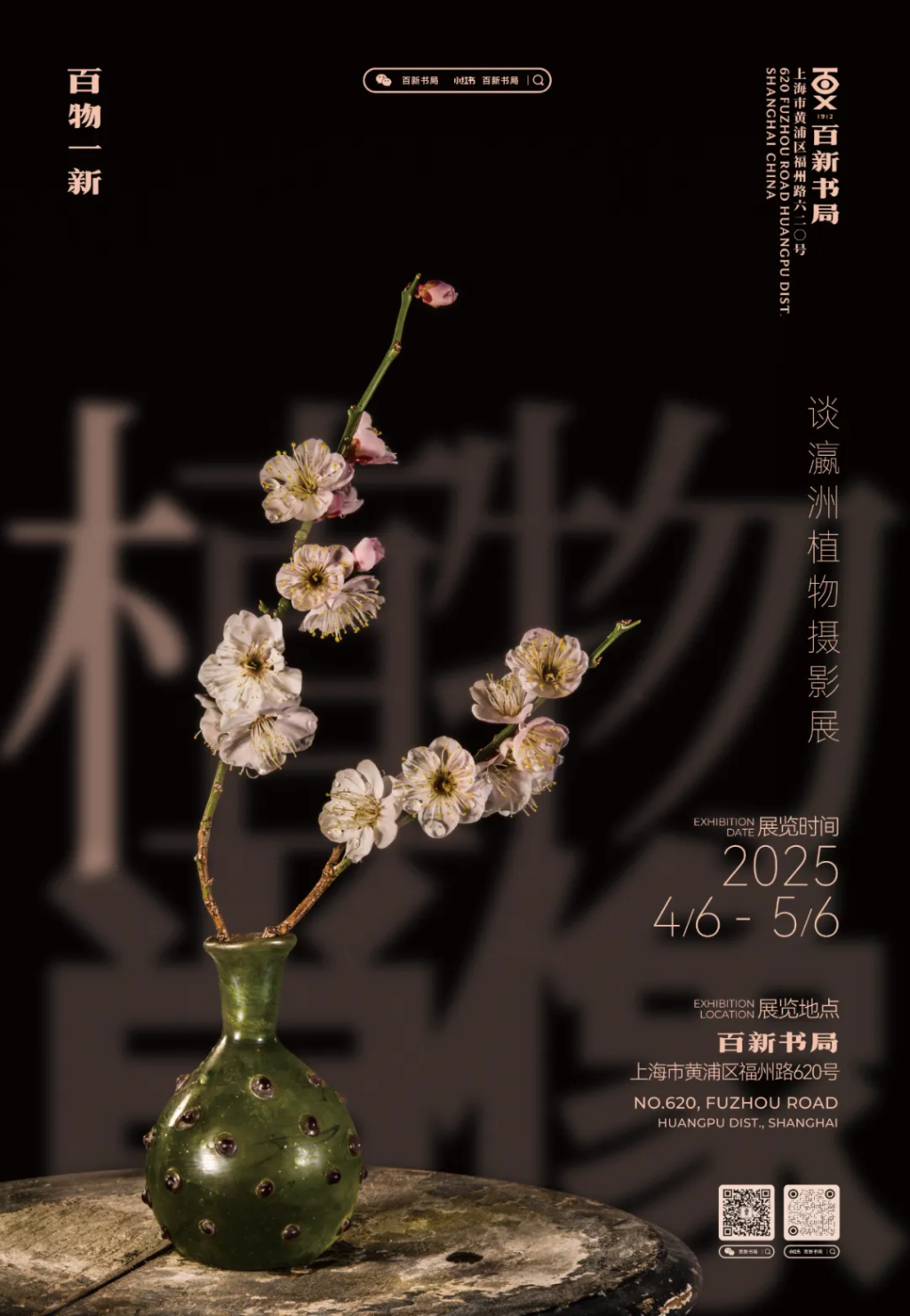

上海·展览丨植物肖像——谈瀛洲植物摄影展

详情请关注 百新书局微信公众号

上海·展览丨东西汇梦——中意当代版画交流展

详情请关注 上海多伦现代美术馆微信公众号

上海·展览丨艺术家眼中的她/她们

详情请关注 阆风艺术微信公众号

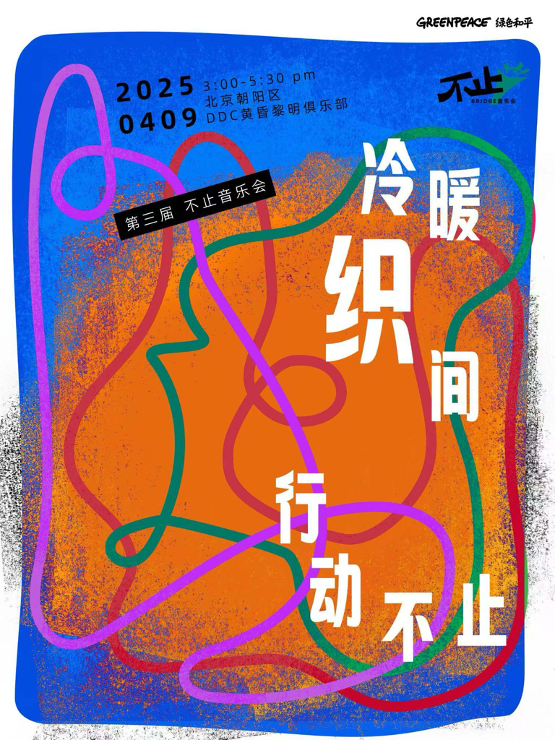

北京·展览丨不止音乐会

详情请关注 绿色和平行动派微信公众号

广州·读书会丨来线下见见吉井忍和猫助,一块聊聊人生这个大话题

详情请关注 多抓鱼微信公众号

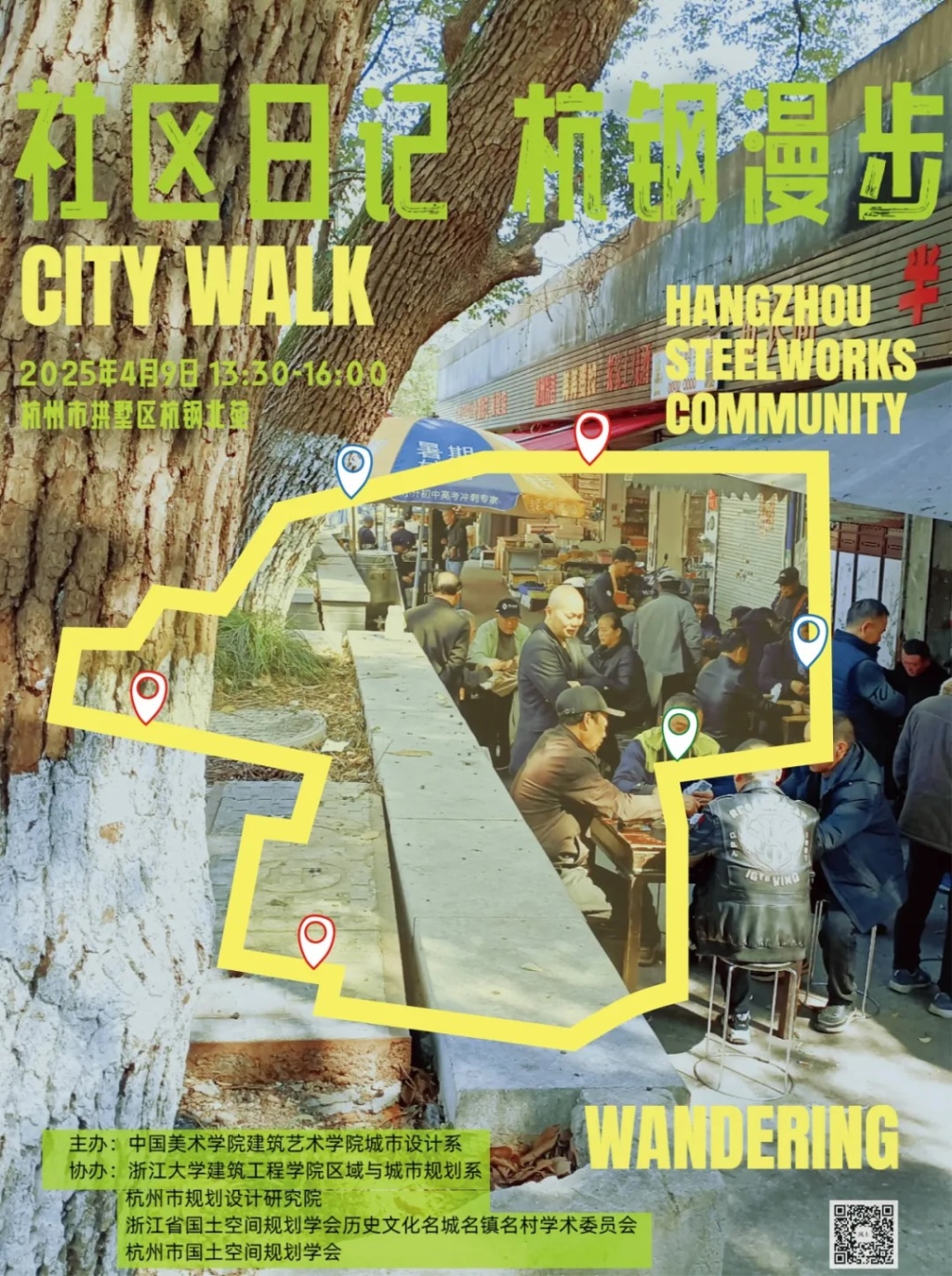

杭州·活动招募丨社区日记 · 杭钢漫步

详情请关注 风土研究室微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)

有话要说...